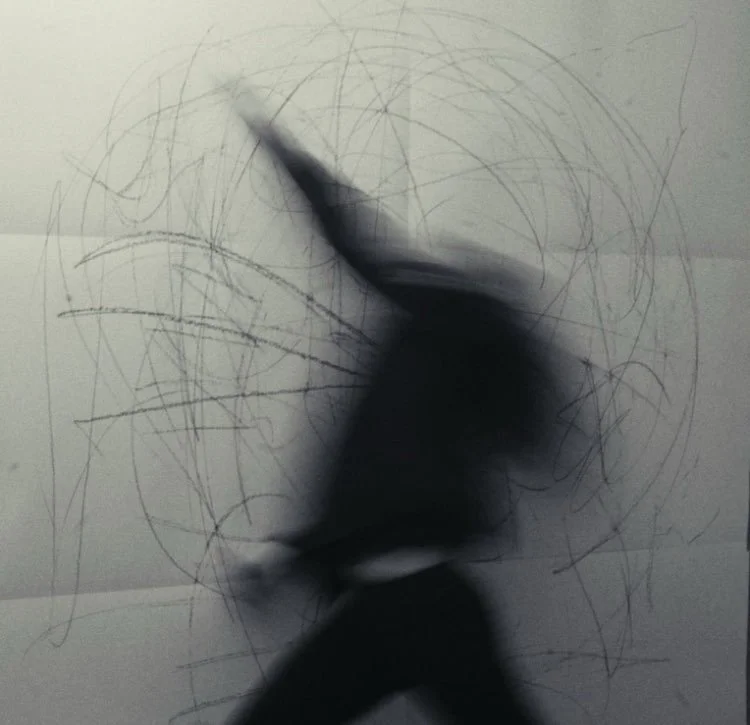

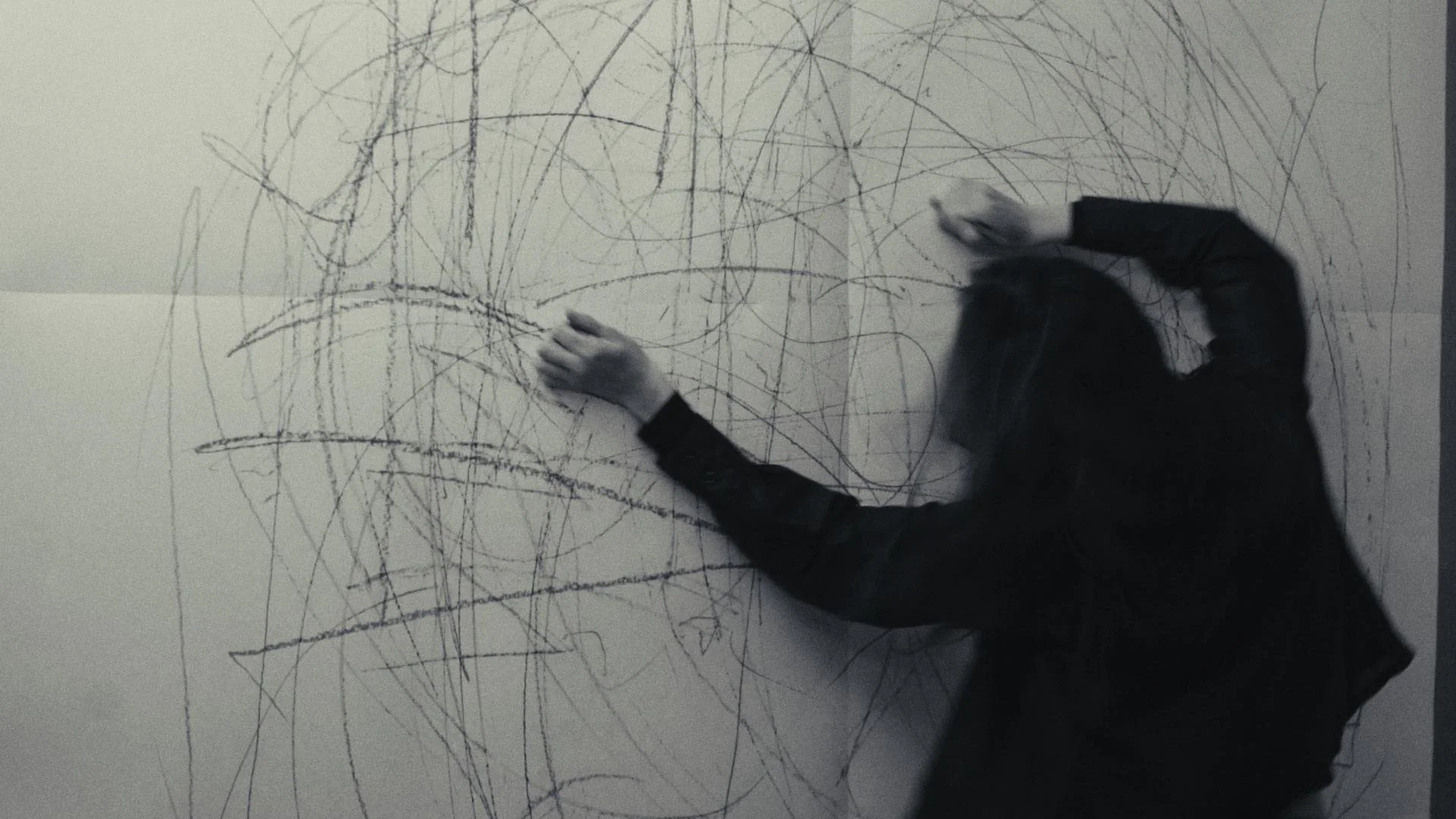

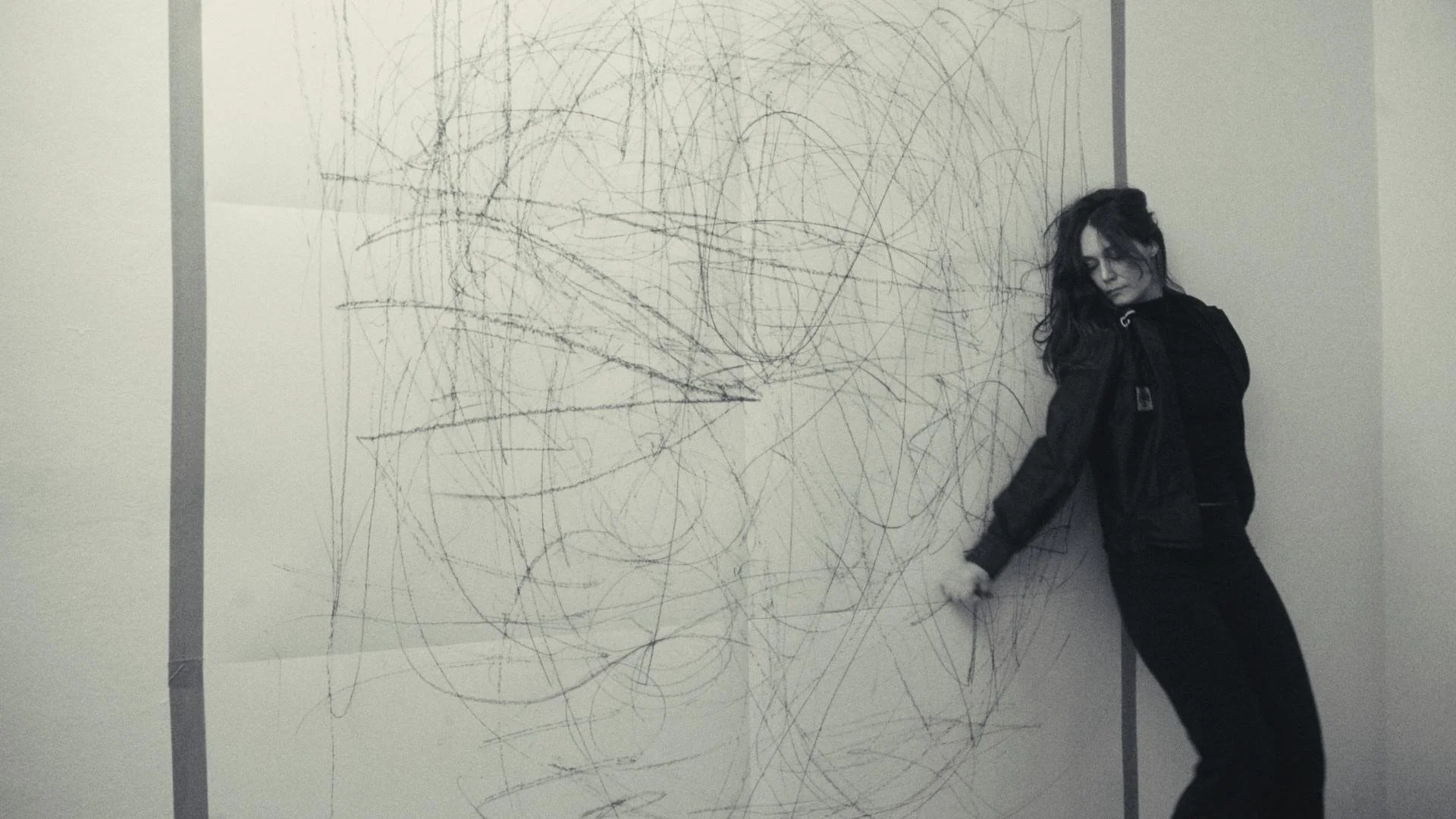

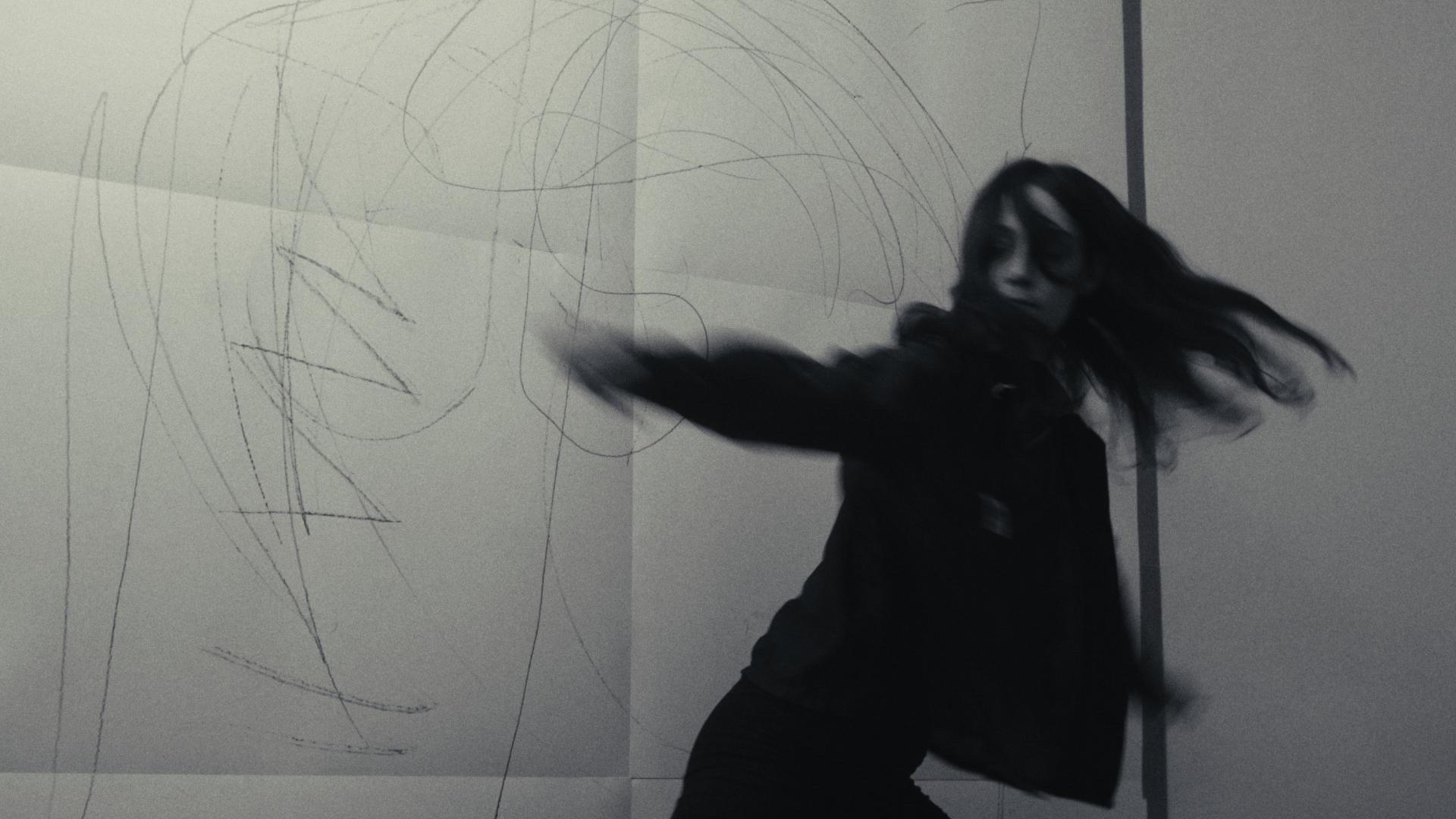

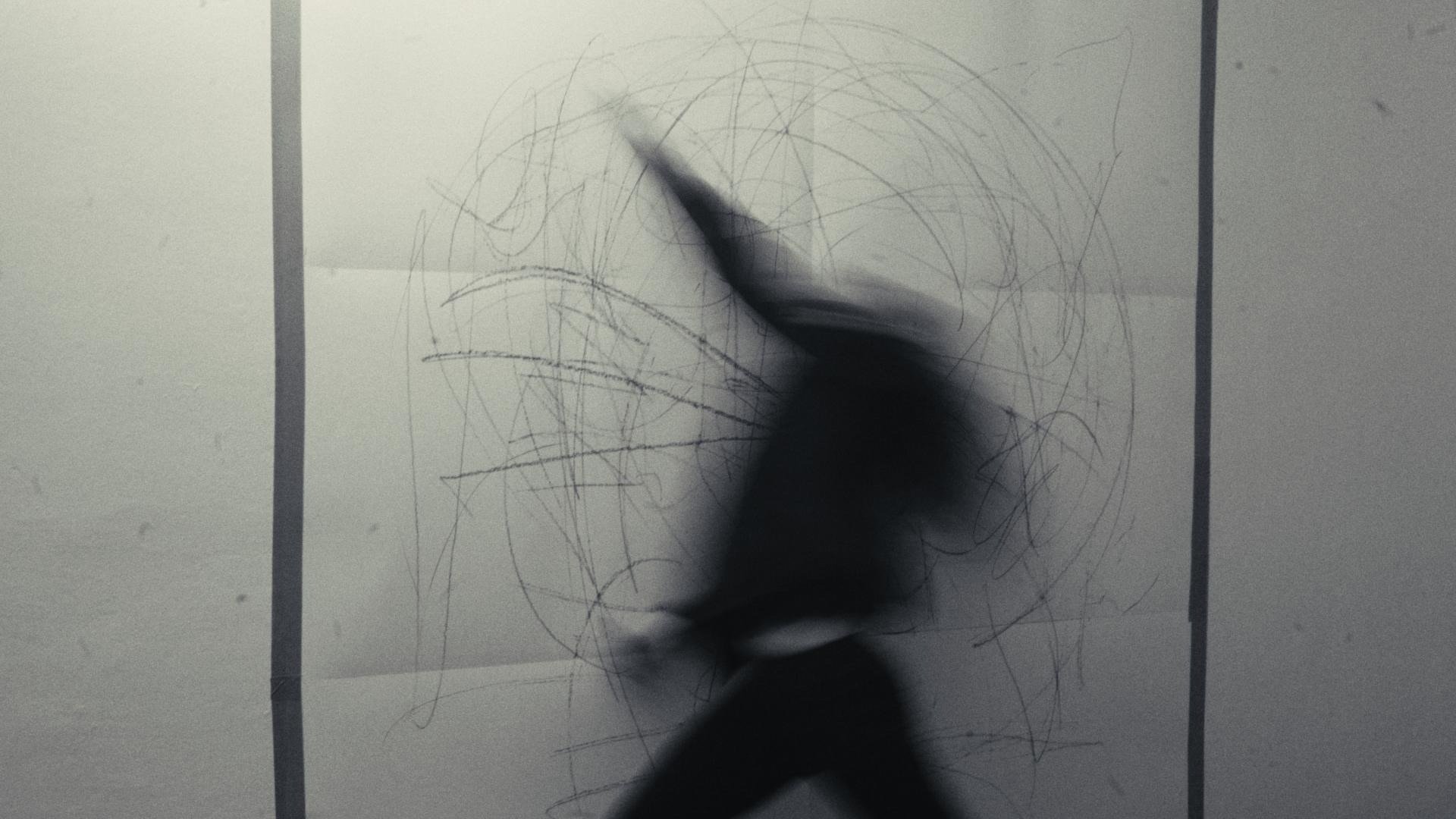

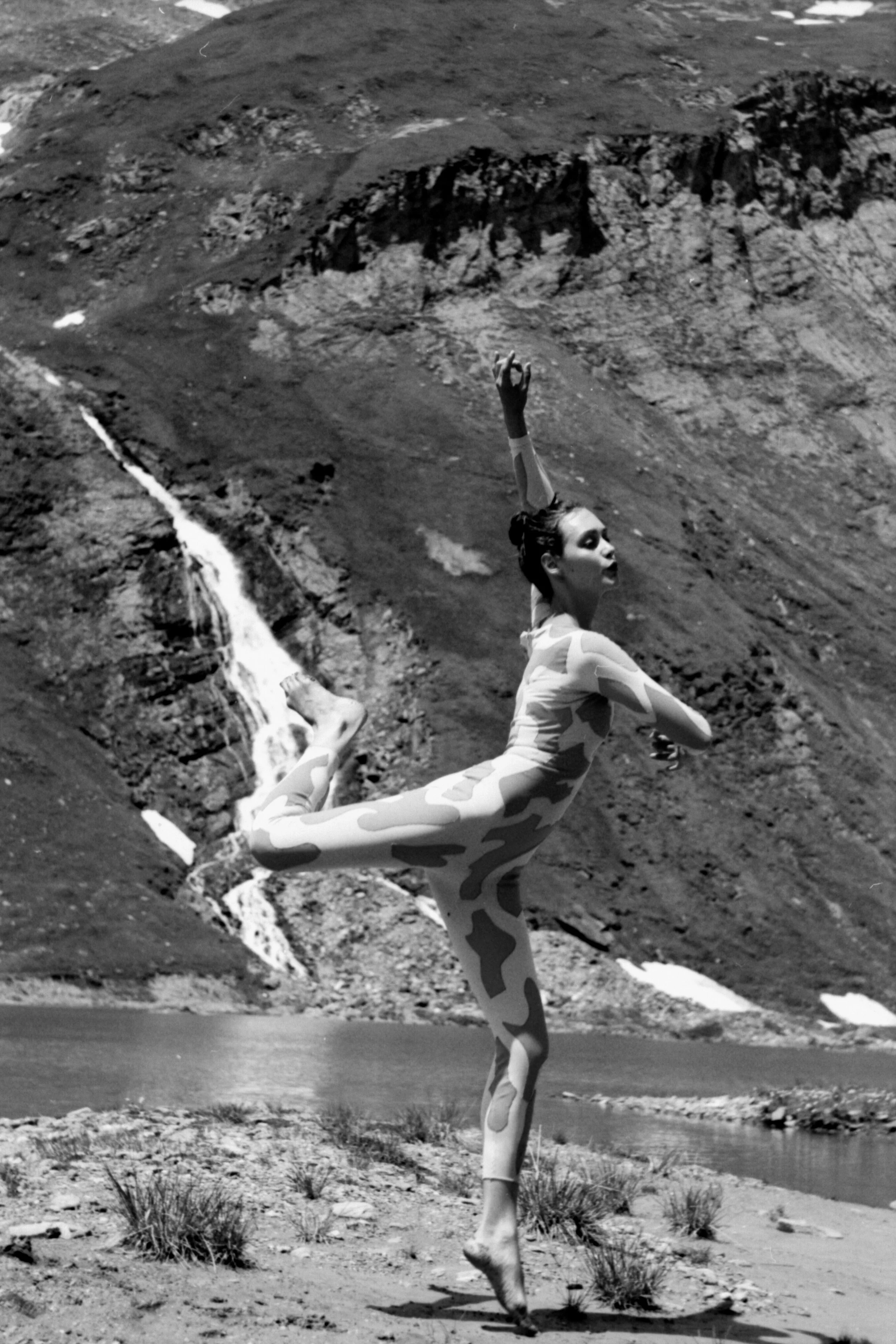

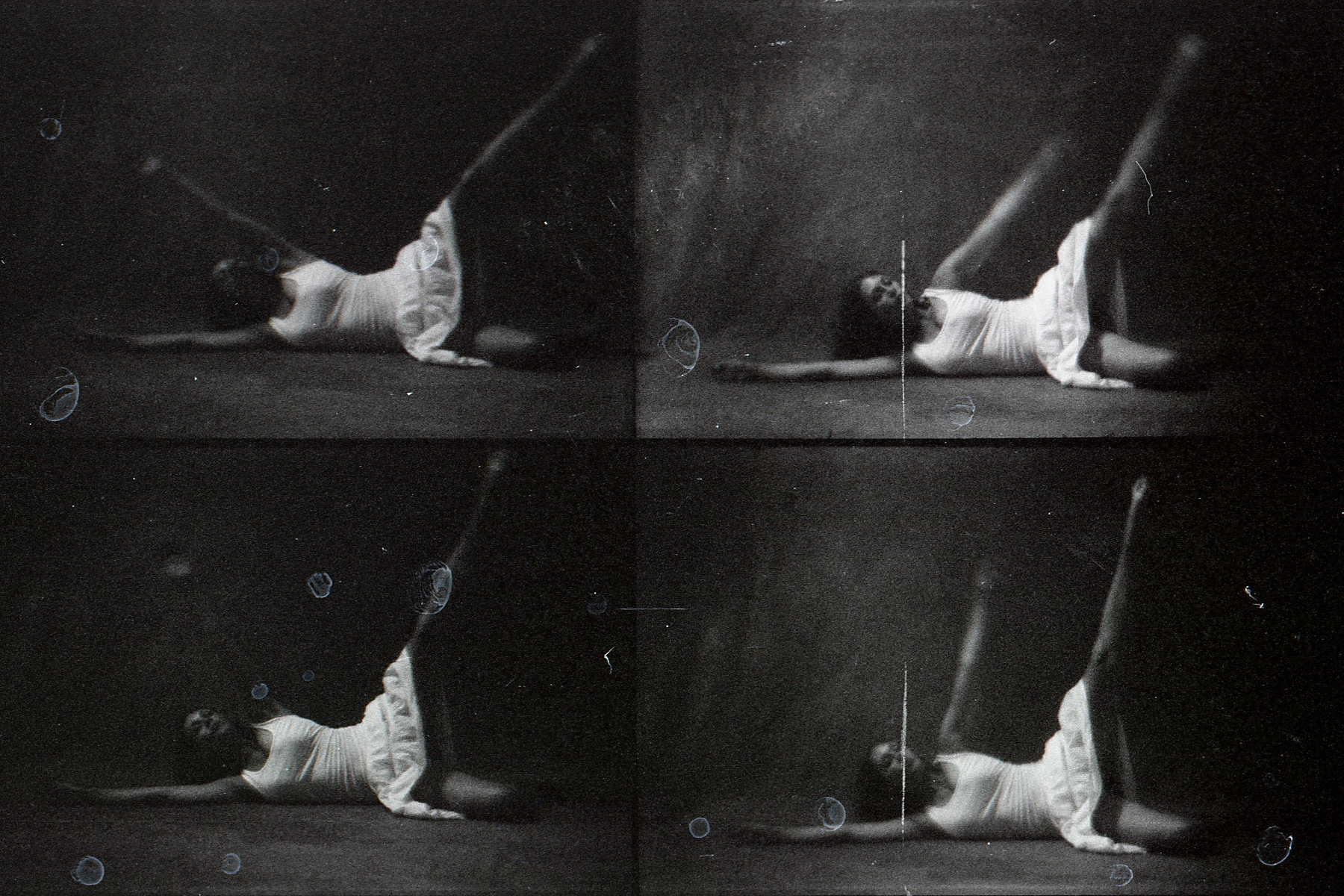

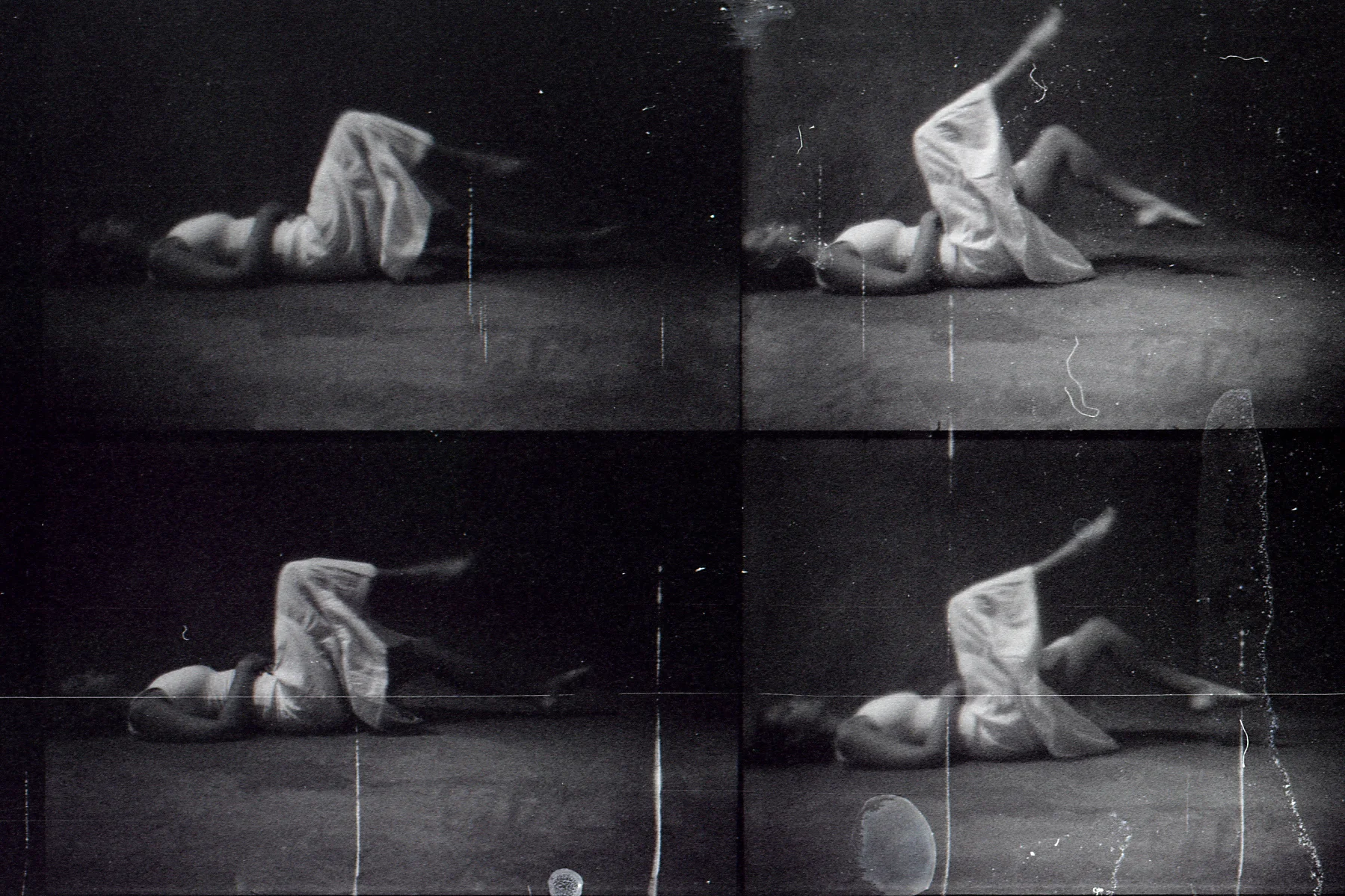

Choreographie: Der Körper, beziehungsweise der Tanz unterwirft sich den räumlichen Gegebenheiten. Er muss sich immer wieder anpassen, verdrehen, kleiner machen oder zusammenpressen, die eigene Form verleugnen und verändern. Das Ziel des Tanzes ist die Zerstörung der Geraden, der Grenzen, die den Körper immer wieder einengen.

Improvisierte Musik: Erzeugt mittels Cello und Stimme und mit starker Berücksichtigung der Raumfrequenzen erzeugt mystische/verletzliche/machtvolle/etc. Athmosphären.

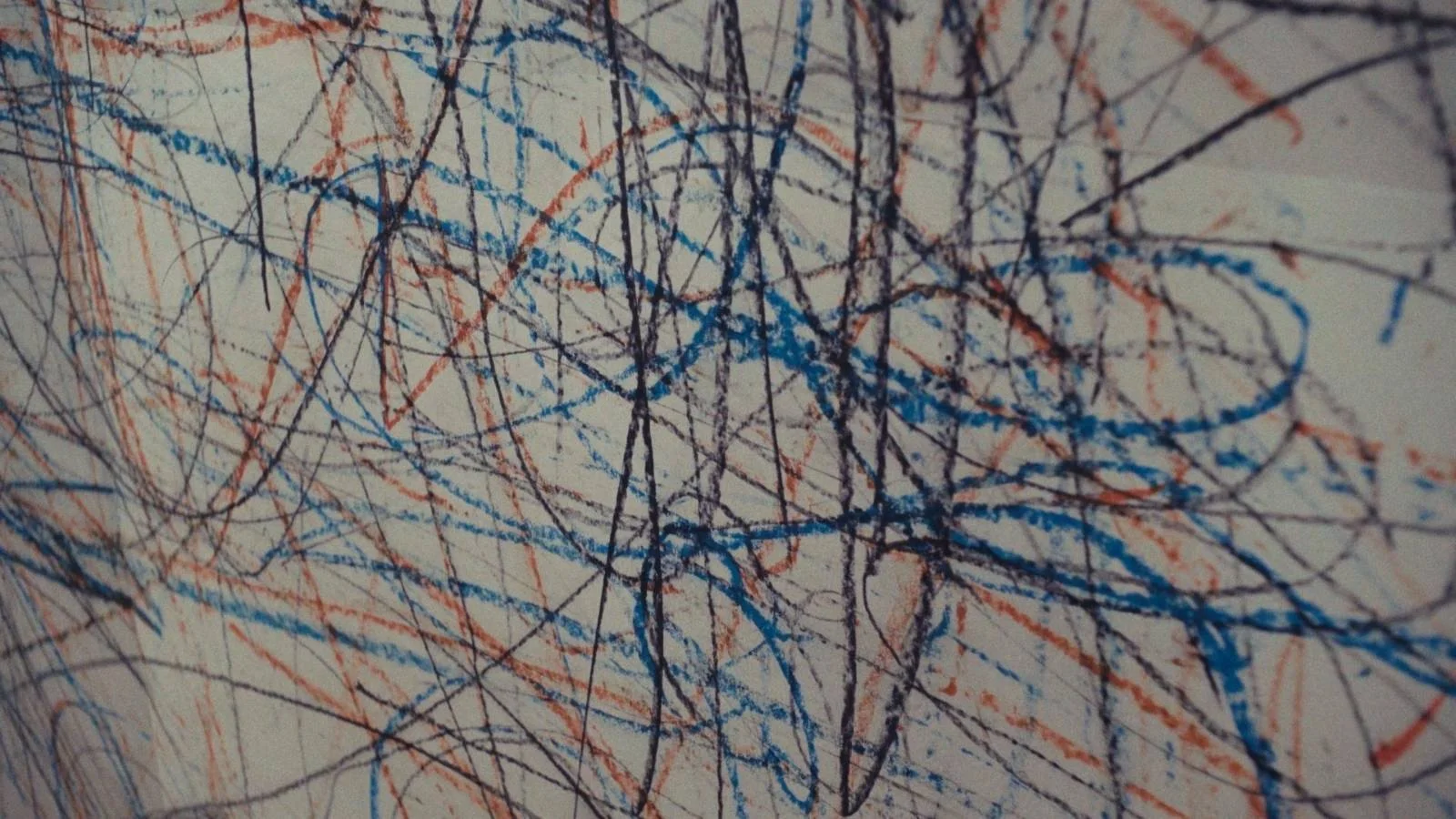

2. Tanz: Der Körper ist in einem Netzwerk aus Wollfäden, ein symbolischer Raum, der allerdings visuell ebenso zum Raum wird. Der Tanz funktioniert in Interaktion mit der improvisierten Musik und den materiellen Grenzen des Gewebes.

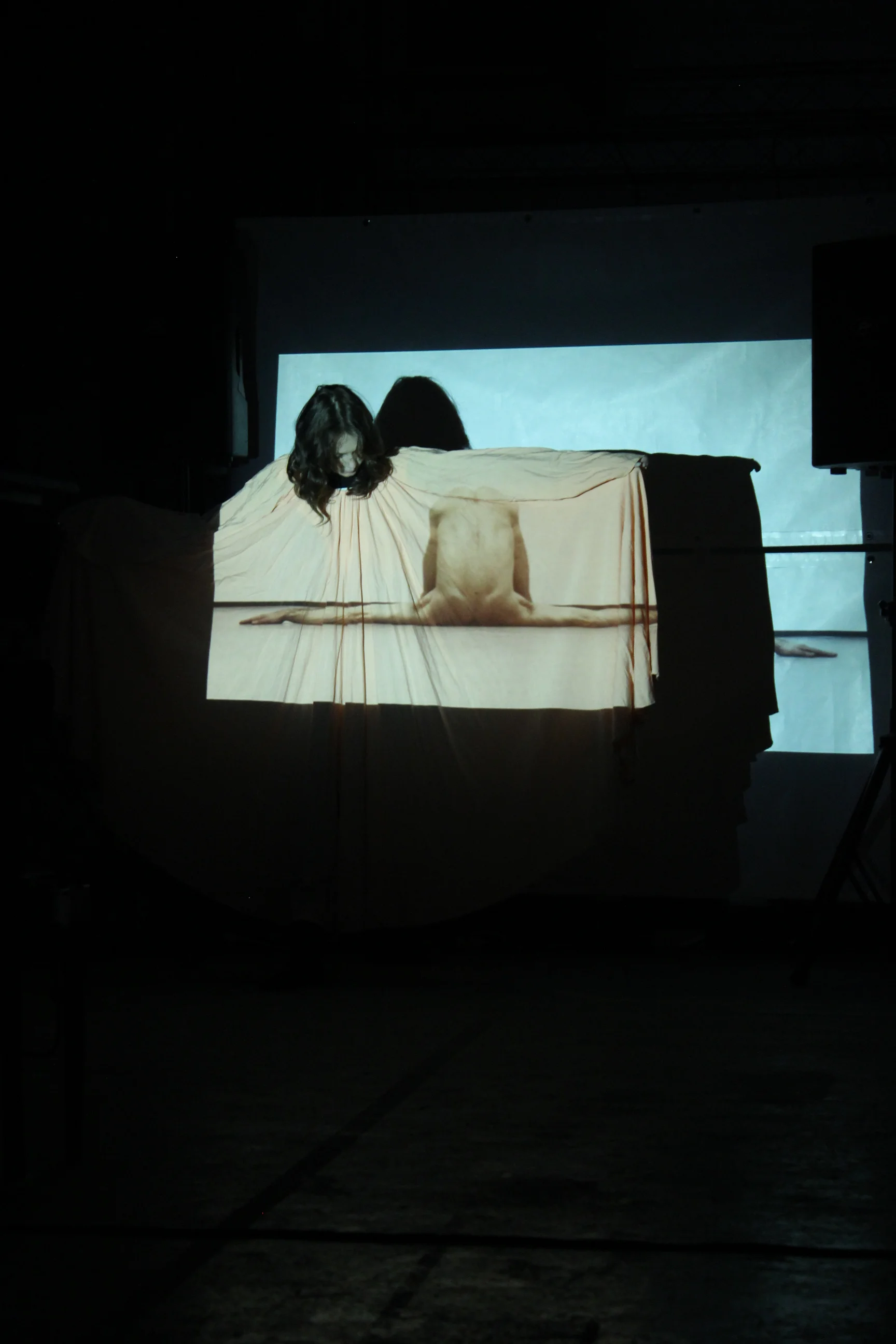

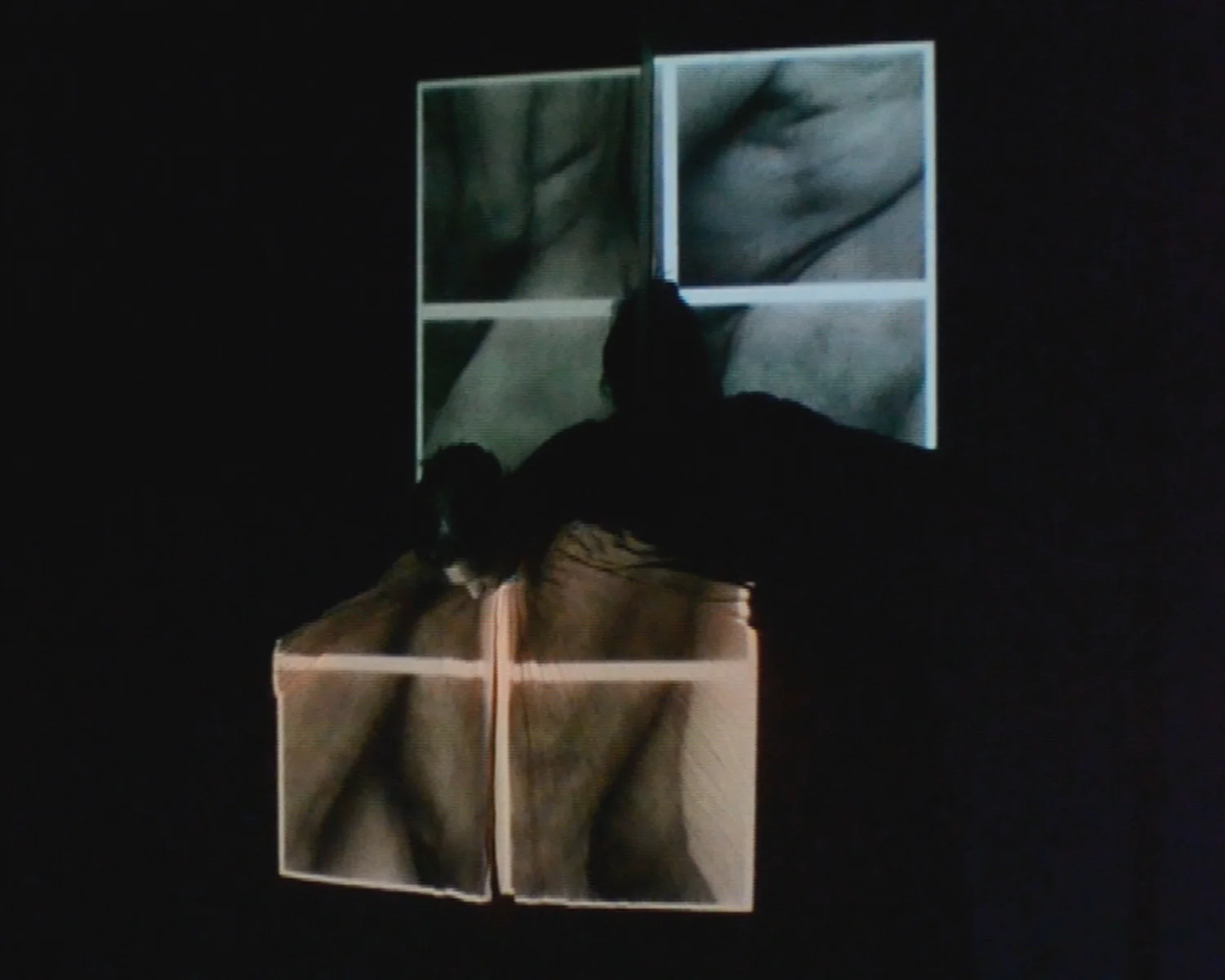

3. Licht/Projektionen: Das Netz wird durch Licht- und mediale Projektionen immer wieder „belebt“, bzw. konnotiert. Wie ein visuelles Schattentheater.

Die Performance ist mit unserer persönlichen künstlerischen Entwicklung stark verwoben, da auch wir uns ständig den äußeren Gegebenheiten anpassen bzw. unterwerfen undsomit nicht nur an unsere eigenen Grenzen stoßen, sondern auch an fremde Grenzen.

Das Stück stellt eine Zusammenarbeit zwischen dem Medium Tanz, improvisierter Musik und den visuellen Künsten dar. Diese drei Medien verkörpern auch jene Medien, die im Alltag ständig präsent sind. Bewegung, Bilderflut und Geräusche. Immer mehr wird der öffentliche Raum zu einer einheitlichen Bildfläche aus Werbung, freie Räume werden immer seltener, so wie auch die reale Immobilienwelt die Räume immer mehr vereinheitlicht und verbaut. Wo bleibt dabei der freie Ausdruck, der freie Körper? Und was passiert wenn irgendwann alles verbaut ist?

Ein weiteres Thema der Performance, ist die Bewegungsforschung an einem unbelebten Körper, in dem Fall ein Violoncello, dessen klanglicher, als auch physischer Umfang mit dem Umfang der menschlichen Stimme bzw. des menschlichen Körpers korrespondiert.